Les discriminations que subissent les obèses les enferment dans un cercle vicieux dramatique pour les enfants et adolescents.

Une stigmatisation insidieuse

Comme je l’expliquais dans mon précédant article sur l’obésité, il ne s’agit pas d’une maladie ordinaire, mais d’un cercle vicieux ou se mêlent le biologique et le sociologique. La stigmatisation dont souffre les individus gros est ancrée dans notre société. Elle est devenue une norme sous le prétexte de la lutte contre les comportements défavorables à la santé. Ainsi, nous sommes tous plus ou moins impliqués dans ce système de stigmatisation sociale sans forcément nous en rendre compte.

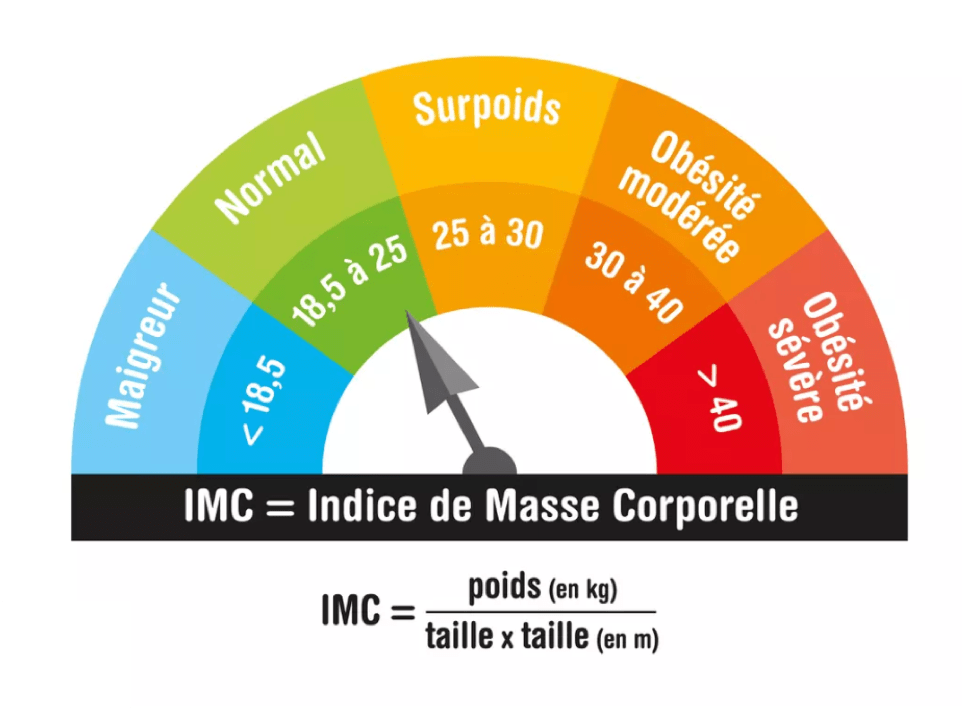

Un des premiers points sont les outils de mesure. Le plus utilisé est le fameux indice de masse corporel (IMC). Cet indicateur (poids/taille2) très intéressant à l’échelle d’une population est un outil indispensable en santé publique pour suivre l’évolution d’une population. Mais, il n’a pas de sens au niveau individuel.

En effet, c’est la masse grasse qui pose problème de santé, pas le poids. En fait, une personne peut avoir un poids élevé car elle est très musclée, ou bien avoir un poids proche de la normale tout en étant faiblement musclée et avoir par contre une masse grasse abdominale élevée. C’est cette masse grasse dans l’abdomen qui est délétère pour la santé, par celle sur les fesses ou les cuisses. Ainsi, on peut être en surpoids et ne pas être à risque pour la santé. L’indicateur le plus pertinent à titre individuel est le simple tour de taille ! Par conséquent, la borne de 25 pour la corpulence normale n’a pas vraiment de sens au niveau de l’individu.

Malheureusement, l’IMC et ses bornes sont relayées très largement dans la presse, la télévision, les réseaux sociaux… Et conduisent les jeunes à se mettre au régime de plus en plus tôt pour correspondre à l’idéal de minceur actuel. Même les garçons sont touchés maintenant !

Alors que l’on sait que les régimes restrictifs à répétition conduisent doucement mais surement vers l’obésité. En effet, après un régime restrictif, le corps a tendance reprendre plus de kilos que ceux perdus. Ainsi, une succession de régimes suivis d’une reprise de poids, effet yoyo bien connu des nutritionnistes, conduit très souvent à l’obésité. Et ce, bien qu’il n’y ait qu’un simple surpoids l’origine, voire uniquement le désir de ressembler aux modèles des magazines alors même que le poids était normal.

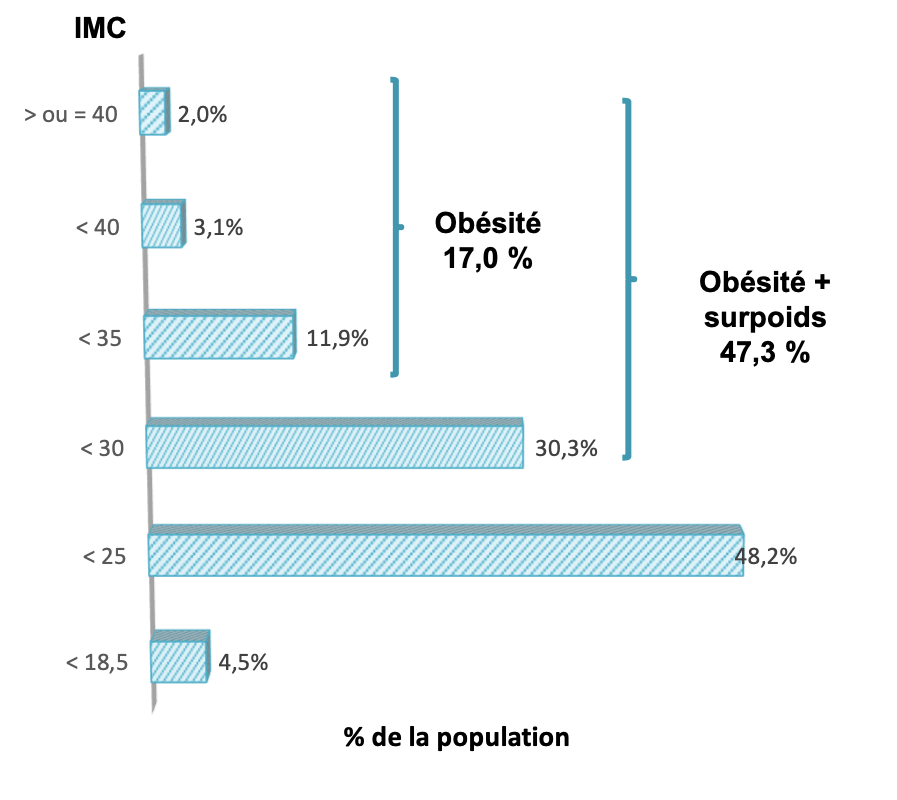

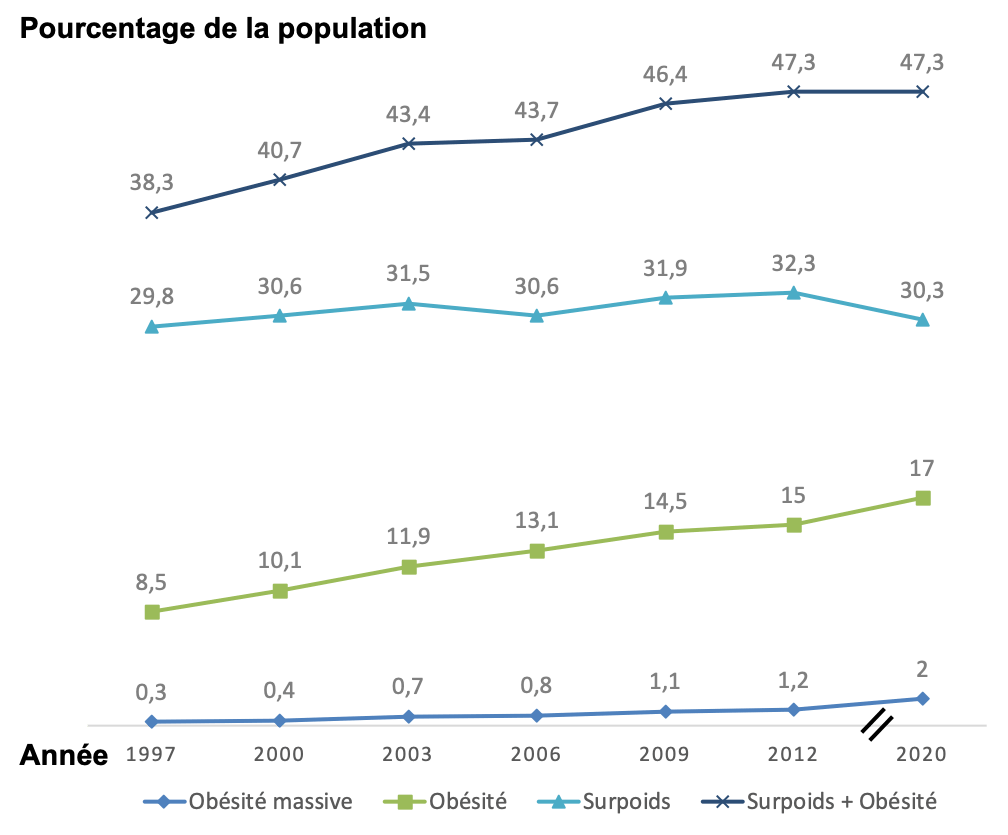

L’obésité en France selon Obepi

Obepi est une étude qui mesure le niveau de surpoids et d’obésité en France tous les 3 ans, avec une interruption entre 2012 et 2020.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le niveau d’obésité était de 17% en France en 2020 et le niveau de surpoids de 30%. Si l’on regarde le graphique ci-dessous, on observe que le surpoids a diminué entre 2012 et 2020 tandis le l’obésité progressait de 2% en 8 ans.

Quand on associe l’obésité et le surpoids, le niveau de 47% de la population est stable depuis 8 ans.

Là encore, il n’est pas pertinent d’associer l’obésité et le surpoids. Car d’une part les courbes sont divergentes, ce qui veut dire que des phénomènes biologiques et/ou sociologiques probablement différents sont à l’œuvre. D’autre part, contrairement aux obèses, les personnes en surpoids ont peu de maladies associées comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires etc. En ciblant indifféremment surpoids et obésité, les programmes de santé publique n’ont pas montré leur efficacité pour lutter contre l’obésité. Il serait certainement plus efficace de concentrer les moyens sur les personnes obèses.

Laisser entendre que le surpoids est aussi grave que l’obésité, c’est continuer à entretenir l’idéal de minceur qui ne convient pas à tous les organismes et semble être une source du problème...

Déterminants sociaux de l'obésité

Il existe 2 chaînes de causalité distinctes et complémentaires qui conduisent à un cercle vicieux. D’une part, les statuts et dynamiques sociales sont des déterminants de l’obésité. D’autre part, la corpulence a elle aussi une forte influence sur les positions et dynamiques sociales.

En effet, la manière de manger, le choix des aliments, etc. sont déterminés socialement. C’est-à-dire que le style de notre alimentation dépend du milieu social dans lequel nous vivons ou grandissons pour les enfants. Il en est de même pour l’activité physique et les capacités de réflexivité, c’est-à-dire la capacité de réfléchir sur ses pratiques et de les remettre en question. Ainsi, vous l’aurez compris, les classes les plus aisées et/ou éduquées ont des styles de vie plus favorables à la santé. Ces habitudes s’ancrent dès l’enfance et évoluent tout au long de la vie sociale. A cela s’ajoute le stress, l’exclusion sociale, le chômage, etc. qui renforcent le repli sur soi qui entraine une limitation de l’activité physique. Ces vicissitudes touchent plus les classes populaires.

La corpulence influence les statuts économiques et sociaux d’une personne. En effet, un obèse a plus de difficulté à s’intégrer socialement pour plusieurs raisons :

- accès plus faible à l’enseignement supérieur

- difficultés plus importantes pour trouver un emploi

- revenu moyen plus bas que la moyenne

- promotion professionnelle ralentie, etc.

La mobilité sociale est elle aussi limitée. Le changement de classe sociale par rapport à celle de nos parents se fait principalement par :

- le niveau d’éducation

- l’activité professionnelle

- le mariage.

Ainsi, une forte corpulence va limiter les 2 premiers facteurs de l’ascension sociale. Mais le mariage, est lui aussi très lié à la corpulence. Cet impact est encore plus fort chez les femmes qui font plus souvent un mariage ascendant quand elles sont minces. Les femmes fortes quant à elles font plus souvent des mariages socialement descendants. Par conséquent, un corps gros va non seulement limiter les possibilités d’ascension sociale, mais peut même conduire à une mobilité descendante.

Mécanismes de la stigmatisation transformant une victime en coupable

La stigmatisation est le fait d’étiqueter une personne comme « déviante ». Les autres qualités de la personne passent au second plan. Cette étiquette est attribuée par d’autres individus supposés « normaux » selon les normes de la société. Cela justifie une série de discrimination sociales. Un obèse devient un « gros » sans autre qualité. L’obésité devient le reflet des qualités morales d’un individu.

Il est comme cela parce qu’il mange trop et s’il mange trop, c’est qu’il ne se contrôle pas. S’il ne se contrôle pas peut-on lui faire confiance ?

Un cercle vicieux s’enclenche quand le stigmatisé trouve normal le jugement porté sur lui et l’accepte. Ce qui entraîne une dépréciation de soi et conduit à considérer comme légitimes les traitements discriminatoires dont il fait l’objet.

La stigmatisation, un drame pour les enfants et adolescents obèses

Quand la discrimination commence dans l’enfance, elle va fortement influencer la trajectoire du futur adulte. Elle perturbe des apprentissages fondamentaux comme :

- la mise en place des règles du comportement alimentaire

- les apprentissages scolaires qui seront les ressources de l’insertion et l’évolution sociale

- la construction de la personnalité et les apprentissages des rôles sociaux

Ainsi, la stigmatisation peut fonctionner comme une prophétie auto réalisatrice. En effet, la dévalorisation de soi et la désocialisation associées à la stigmatisation augmente le risque d’échec scolaires. Par conséquent, un enfant obèse risque de considérer qu’il ne sert à rien de faire des efforts scolaires puisqu’on lui répète à longueur de temps « qu’il n’est bon à rien » puisqu’il est obèse. De plus, le repli sur soi engendré par cette situation va limiter les occasions d’activités physiques qui pourraient l’aider à gérer son poids.

La stigmatisation affecte la mobilité sociale et favorisent les inégalités sociales qui aggravent l’état sanitaires des obèses.

Pour plus d’informations :